醍醐寺

たてもの探訪Ⅱ(山城14) 2025年07月30日公開

京都市山科区 【訪問】2021年2月 2025年3月

◆れきし

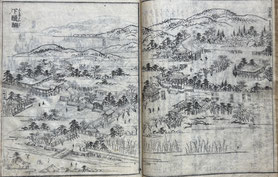

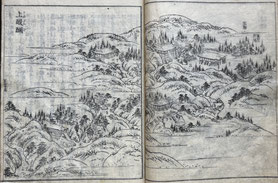

平安京の東南、山科盆地の東側から笠取山の山頂一帯に造営された大伽藍。平安時代初期、聖宝理源大師が、准胝・如意輪の2つの観音を開眼供養し、開創したのが始まりで、醍醐天皇と皇后から帰依をうけ、薬師堂・五大堂を加えて山上に霊場をひらいていきました。

さらに、山下にも造営が広げられ、釈迦堂(金堂)や五重塔がつくられて、平安時代の終わりには、山上・山下の尊容が整いました。

鎌倉時代になると、真言宗根本道場として権威を高め、室町幕府からも帰依をうけました。

しかし応仁の乱で、上醍醐の薬師堂や、下醍醐の五重塔以外の諸堂がほとんど焼失して困難を極めますが、豊臣秀吉・秀頼の庇護のもとで復興を果たし、今日にいたる寺観が護持されてきたのです。

◆見どころ

年代的にみると、応仁の乱を遡る建物は、上醍醐では薬師堂(平安時代・国宝)、清瀧宮拝殿(室町時代・国宝)、下醍醐では五重塔(平安時代・国宝)、清瀧宮本殿(室町時代・重要文化財)。金堂は、豊臣秀吉が紀伊国・満願寺から移築したもので、平安時代の部材や桃山時代の手法などが混在する正面7間・側面5間の入母屋造(国宝)。秀吉建立といえば、なんといっても三宝院。唐門・表書院が国宝で、そのほかの建物群はすべて重要文化財、庭園は国特別名勝というすばらしさです。また、上醍醐の秀頼建立になる如意輪堂と開山堂(いずれも重要文化財)も、山上で威容を放っています。

創建のさいに、如意輪堂と共に建てられた准胝堂は、再建・焼失が繰り返され、現在も平成20年の落雷によって焼失した跡地が護持されています。その前に建つ桂昌院燈籠(元禄11年奉納)が、来るべき再建を待っているかのようです。

下醍醐の奥、観音堂を中心とする大伝法院・弁天池のエリアは、昭和5年(1930)に実業家・山口玄洞が造立。山上で湧き出た「醍醐水」はここに至って下醍醐へと流れ下ります。この清き霊水の響きは、あたかも深い法脈を象徴しているかのようで、醍醐寺の長い歴史に想いを馳せる心地になります。

secondサイトメニュー

・たてもの探訪へのお誘い

Ⅰ乙訓(長岡京市・向日市・大山崎町・京都市西京区の一部)

Ⅱ山城(京都府)

Ⅲ大和(奈良県)

Ⅳ近江(滋賀県)

Ⅴ拾遺(全国各地)