北野天満宮

たてもの探訪Ⅱ(山城47) 2025年7月23日公開

京都市上京区 【訪問】2025年3月

◆れきし

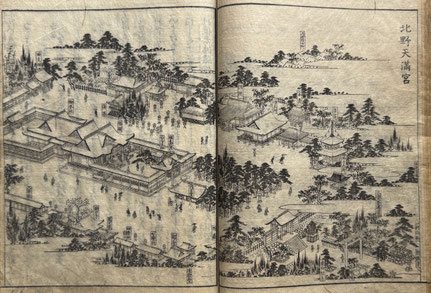

延喜3年(903)年、菅原道真の没後に起こった不穏な事件が怨霊によるとの噂が広がり、天暦元年(947)年に朝廷が北野に社殿を造営。永延元年(987)に初めて勅祭が行われ、一条天皇から「北野天満天神」の勅号が贈られたのが始まりです。

中世になると、足利将軍家からも崇敬をうけ、足利義満は北野経王堂を建立。しかし北野天満宮を本所としていた麴座との争いで社殿が焼け、一時衰退します。

平安宮大内裏の北西に位置する北野は、平安時代から天皇の狩猟や遊興の場であり、道真の魂慰撫にふさわしい地。鎌倉時代から室町時代にかけては連歌会の聖地となり、広大な松林や芝地では猿楽・幸若舞・歌舞伎など勧進興行に貴賤が相集い、天正15年(1587)には豊臣秀吉の大茶湯が催されました。

慶長10年(1605)には、豊臣秀頼が片桐且元を奉行として経王堂を再建。そして慶長12年に出来上がったのが、現在の壮麗な社殿です。その後、江戸時代の間に寛文、元禄、元文、明和、嘉永と、五度にわたって修造。寛文の修造は、同2年(1662)の地震によるもので、散在していた多数の摂社を長屋造りに改め、被害の大きかった経王堂は撤去。元禄13年(1700)から始まった修造では、新たに絵馬社が建てられました。

そして、明治維新。慶応4年(1868)3月18日太政官達によって、長らく別当を勤めてきた曼殊院は切り離され、坊舎(祠官・宮士)は法躰を止められ、朝日寺観音堂・毘沙門堂・輪蔵・弁天堂・法花堂・鐘楼・多宝塔など、仏教的な内容は廃され、建物の一部や仏像・仏舎利などが他に譲られていったのです。

◆見どころ

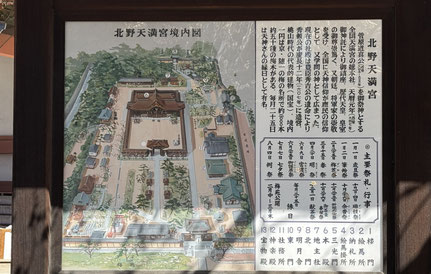

慶長12年、豊臣秀頼によって造営された現在の社殿は、拝殿・石の間・本殿と中門・透塀からなり、国宝・重要文化財に指定されています。桃山時代の絢爛豪華な神社建築「一式そのまま」を、これほど身近に見れるのは「ここだけ」といってよいでしょう。拝殿両脇には楽器の間、本殿西には脇殿を備えた特色ある構造で、檜皮葺きの複雑な屋根、それに加えて彩色豊かで精緻な彫刻と、黄金の飾金具に埋め尽くされた外観は見るものを圧倒します。

さらに、北野天満宮が道真の怨霊信仰に基づいた独創的な社殿であることを示す重要な要素が、本殿背面の特殊な信仰です。ここには平唐門が設けられており、仏舎利塔を拝礼・祈願するようになっていました。神仏分離以前まであった仏舎利塔は常照皇寺(京都市北区)に移管され、現在はここに天穂日命ほか二柱の神を祀りますが、北野天満宮では今でも背面にも参拝する風習が続いています。

江戸時代になると、祭神菅原道真は「怨霊」から「学問の神様」となり、近代化のなかで神仏習合の内容は消されてしまいました。しかし社殿を拝し、その周りに整然と配される地主神や数多の摂社・堂舎に詣り、そして美しく咲き誇るみごとな梅の花などをめぐると、平安時代から連綿と積み重ねられた天神信仰の深淵に、思いを馳せることができるでしょう。

-参考文献-

・黒田龍二「北野天満宮本殿と舎利信仰」『日本建築学会論文報告集』336号 1984年

・京都国立博物館『特別展覧会 菅原道真公1100年祭記念 北野天満宮神宝展』 2001年

・木岡敬雄『木岡敬雄の雨が育てた日本建築』VOL10「屋根を通して見える日本建築」 2022年

secondサイトメニュー

・たてもの探訪へのお誘い

Ⅰ乙訓(長岡京市・向日市・大山崎町・京都市西京区の一部)

Ⅱ山城(京都府)

Ⅲ大和(奈良県)

Ⅳ近江(滋賀県)

Ⅴ拾遺(全国各地)